分類学的特徴

シロチョウガイの学名は Pinctada maxima(JAMESON)1901それ以前はクロチョウガイ Pinctada margaritifera と同一種と考えられていた。

シロチョウガイには真珠層の外縁部が金色のものと真珠層と同色の銀色ものがあり 前者をGold-Lip 後者をSilver-Lipと呼んでいる。

これらの出現する度合いは産地によって異なりオーストラリアの Western AUSTRALIA から Northenteritory /North Queensland、は Silver-Lip が多く フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、にはGold-Lipが多い、またインドネシアの Aru Islandsは ほぼ半数。これは環境によるもので遺伝的なものではないとされたが、近年の アコヤガイに関する報告によれば遺伝的なものがほとんどらしい、しかしながら経験的に貝の年令でGoldからSilverに変わったり、漁場の環境や貝の健康状態によっても変化する。若貝に金色が多く老貝になると銀色になる傾向があるが、あくまで金色

の因子を持たない個体は金色がでないようである。シロチョウガイはアコヤガイと同じくウグイスガイ科に属する2枚貝で世界最大の真珠貝で殻高35センチ以上に達するといわれているが、通常良く見られる大きさは25センチぐらいで、平均な重さは2kg程度特に近年においては 35センチ以上のものはごく稀でほとんど見受けられなくなった"

シロチョウガイの学名は Pinctada maxima(JAMESON)1901それ以前はクロチョウガイ Pinctada margaritifera と同一種と考えられていた。

シロチョウガイには真珠層の外縁部が金色のものと真珠層と同色の銀色ものがあり 前者をGold-Lip 後者をSilver-Lipと呼んでいる。

これらの出現する度合いは産地によって異なりオーストラリアの Western AUSTRALIA から Northenteritory /North Queensland、は Silver-Lip が多く フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、にはGold-Lipが多い、またインドネシアの Aru Islandsは ほぼ半数。これは環境によるもので遺伝的なものではないとされたが、近年の アコヤガイに関する報告によれば遺伝的なものがほとんどらしい、しかしながら経験的に貝の年令でGoldからSilverに変わったり、漁場の環境や貝の健康状態によっても変化する。若貝に金色が多く老貝になると銀色になる傾向があるが、あくまで金色

の因子を持たない個体は金色がでないようである。シロチョウガイはアコヤガイと同じくウグイスガイ科に属する2枚貝で世界最大の真珠貝で殻高35センチ以上に達するといわれているが、通常良く見られる大きさは25センチぐらいで、平均な重さは2kg程度特に近年においては 35センチ以上のものはごく稀でほとんど見受けられなくなった"

沖出しのサイズ殻長1〜3ミリまでの稚貝の貝殻表面はほとんどが白色透明だが、徐々に貝殻表面に色彩がではじめ殻高3センチぐらいまで緑色、紫色、赤色、橙色、茶色、黄色、白色などバラエティーに富む、貝殻表面は淡黄褐色で殻高3センチぐらいまで緑色、紫色、赤色、橙色、茶色、黄色、白色などバラエティーに富む、貝殻表面は淡黄褐色で殻高7〜8センチぐらいまで全体が濃緑色、濃紫色、濃褐色、淡黄色、あるいはその放射状斑が見られるもの、俗にいわれているアサヒガイ。殻頂を中心にほぼ同心円上に成長線が並ぶが、その成長線にそって若貝には多くの幅広い鱗片状突起が見られる。しかしこの鱗片状突起は殻高15センチをこえるころから徐々に消失しはじめ貝殻周辺部のみ残すだけとなる。天然貝に比べ養殖貝はこの鱗片状突起は少ない。

沖出しのサイズ殻長1〜3ミリまでの稚貝の貝殻表面はほとんどが白色透明だが、徐々に貝殻表面に色彩がではじめ殻高3センチぐらいまで緑色、紫色、赤色、橙色、茶色、黄色、白色などバラエティーに富む、貝殻表面は淡黄褐色で殻高3センチぐらいまで緑色、紫色、赤色、橙色、茶色、黄色、白色などバラエティーに富む、貝殻表面は淡黄褐色で殻高7〜8センチぐらいまで全体が濃緑色、濃紫色、濃褐色、淡黄色、あるいはその放射状斑が見られるもの、俗にいわれているアサヒガイ。殻頂を中心にほぼ同心円上に成長線が並ぶが、その成長線にそって若貝には多くの幅広い鱗片状突起が見られる。しかしこの鱗片状突起は殻高15センチをこえるころから徐々に消失しはじめ貝殻周辺部のみ残すだけとなる。天然貝に比べ養殖貝はこの鱗片状突起は少ない。

分布

シロチョウガイは主にオーストラリア、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、に分布する。 以前西限はミャンマーのメルグイ湾とされていたが、バングラディシュ、インド スリランカ近辺まで生息している報告がある。

オーストラリア北岸一帯 北西部はExmouth 近辺まで生息し、オーストラリア北西部の沖 80mail Beachは現在の重要な漁場で 北部の Darwin 沖からGove近辺まで 北東部はTorres 海峡のOld Grand は重要な漁場または漁場であった、東海岸の生息域はTownsvilleまで達するが、Cooktown以南は多くない。

東限はパプアニュギニア ニューブリテン諸島まで大平洋の中央部からは発見されていない。

北限はフィリピンまでとされるが、パラオ群島にも多少生息し 八重山諸島でも漁獲された記録がある、現在、沖縄および西表島で養殖されているシロチョウガイは原産地から移入し種苗生産された貝である。

主産国のほか ベトナム バングラデッシュ マレーシア 中国 などにも生息する。

オーストラリア北岸一帯 北西部はExmouth 近辺まで生息し、オーストラリア北西部の沖 80mail Beachは現在の重要な漁場で 北部の Darwin 沖からGove近辺まで 北東部はTorres 海峡のOld Grand は重要な漁場または漁場であった、東海岸の生息域はTownsvilleまで達するが、Cooktown以南は多くない。

東限はパプアニュギニア ニューブリテン諸島まで大平洋の中央部からは発見されていない。

北限はフィリピンまでとされるが、パラオ群島にも多少生息し 八重山諸島でも漁獲された記録がある、現在、沖縄および西表島で養殖されているシロチョウガイは原産地から移入し種苗生産された貝である。

主産国のほか ベトナム バングラデッシュ マレーシア 中国 などにも生息する。

棲息

シロチョウガイは潮間帯から水深100mあるいはそれ以深まで生息する事が知られている。 採取業が始められた当初は干潮時磯を拾い歩いただけであったが、現在はこのような浅いところには全く見られず水深10〜30m前後の 場所がよい漁場となっている。深い場所はどの程度まで生息するか調査があまり行われていないが、Torres 海峡 の Darnley Is. 沖 水深80mよりシロチョウガイを採取した記録がある。シロチョウガイの多く生息するところは、周囲より深いパッチ上のくぼみや、海峡のような潮流の強い場所に多い、底質はサンゴまたは砂礫、有孔虫の堆積による軟泥質のところにも見られる、アコヤガイのように養殖筏のバールやロープには一部の地域を除きほとんどといっていいほど付着はしない。

場所がよい漁場となっている。深い場所はどの程度まで生息するか調査があまり行われていないが、Torres 海峡 の Darnley Is. 沖 水深80mよりシロチョウガイを採取した記録がある。シロチョウガイの多く生息するところは、周囲より深いパッチ上のくぼみや、海峡のような潮流の強い場所に多い、底質はサンゴまたは砂礫、有孔虫の堆積による軟泥質のところにも見られる、アコヤガイのように養殖筏のバールやロープには一部の地域を除きほとんどといっていいほど付着はしない。

生活史

シロチョウガイは海水中に卵、精子を放出して生殖を行う、外見上で雌雄の区別はできないが、内部の生殖巣

の色彩で簡単に雌雄の区別ができる。ただし漁場により多少の色彩の差異がある。

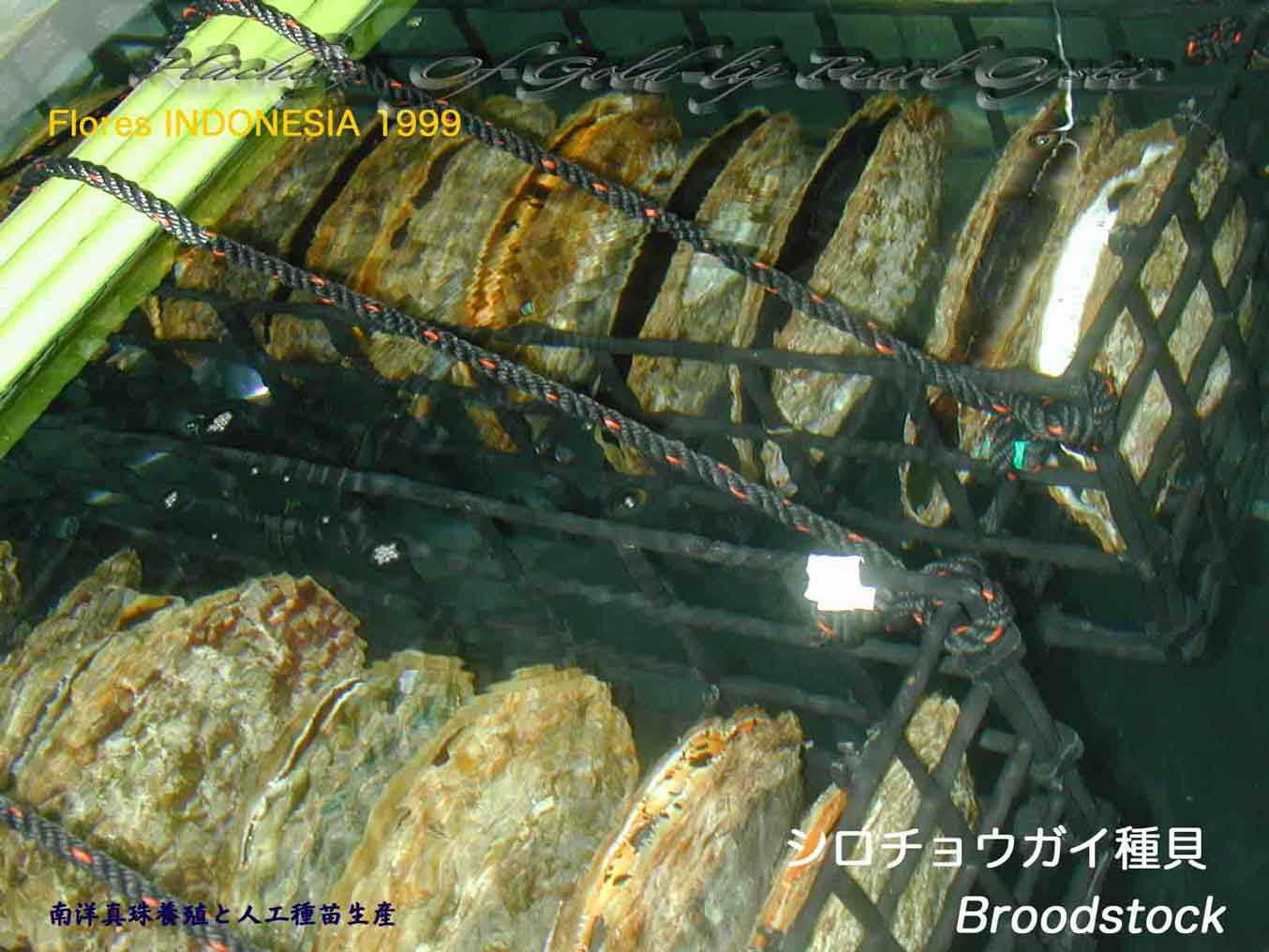

種苗生産において人工受精には自然放卵受精と切開人工受精とがあり、アコヤガイでは現在 切開人工受精が主流であり、シロチョウガイも徐々に切開人工受精が主流になりつつあるが、自然放卵受精が多少残っていると思われる。

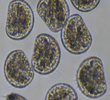

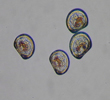

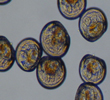

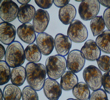

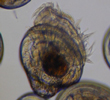

受精後平均すると18日前後で繊毛が退化し、足が発達し付着を始める。顕微鏡で観察すると足糸が見られる。この時期と殻頂の大きさはかなり個体差があり最も早いもので受精後12日目で色素点があらわれ付着を開始 通常だと受精18日目前後が付着のピークと思われる。殻長220〜260μ前後 遅いもので受精後30日目でも色素点はすでにあらわれており、足も発達しているが、繊毛が半分のこっており浮遊している個体もある、殻長350μが浮遊個体としては最大。

受精後25〜30日で周縁殻がさらに発達しウグイス貝特有の形となる。

シロチョウガイは海水中に卵、精子を放出して生殖を行う、外見上で雌雄の区別はできないが、内部の生殖巣

の色彩で簡単に雌雄の区別ができる。ただし漁場により多少の色彩の差異がある。

種苗生産において人工受精には自然放卵受精と切開人工受精とがあり、アコヤガイでは現在 切開人工受精が主流であり、シロチョウガイも徐々に切開人工受精が主流になりつつあるが、自然放卵受精が多少残っていると思われる。

受精後平均すると18日前後で繊毛が退化し、足が発達し付着を始める。顕微鏡で観察すると足糸が見られる。この時期と殻頂の大きさはかなり個体差があり最も早いもので受精後12日目で色素点があらわれ付着を開始 通常だと受精18日目前後が付着のピークと思われる。殻長220〜260μ前後 遅いもので受精後30日目でも色素点はすでにあらわれており、足も発達しているが、繊毛が半分のこっており浮遊している個体もある、殻長350μが浮遊個体としては最大。

受精後25〜30日で周縁殻がさらに発達しウグイス貝特有の形となる。

発 生

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

受精後平均すると18日前後で繊毛が退化し、足が発達し付着を始める。顕微鏡で観察すると足糸が見られる。この時期と殻頂の大きさはかなり個体差があり最も早いもので受精後12日目で色素点(眼点)があらわれ付着を開始 通常だと受精20日目前後が付着のピークと思われる。殻長220〜260ミクロン前後 遅いもので受精後30日目でも色素点はすでにあらわれており、足も発達しているが、繊毛が半分のこっており浮遊している個体もある、殻長350ミクロンが浮遊個体としては最大。 受精後25〜30日で周縁殻がさらに発達しウグイス貝特有の形となる。

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||